あっせん代理(ADR)

特定社会保険労務士のあっせん代理

民事上の個別労働紛争(労働基準法等の労働関係法違反によるものを除く)が発生し、当事者間のみで解決が図れない場合には、裁判外紛争解決手続(ADR)の「あっせん制度」等で解決が図れることがあります。

あっせん制度は裁判によらない(当事者の意思に基づく)労使双方にメリットのある柔軟な紛争解決手段として利用されています。

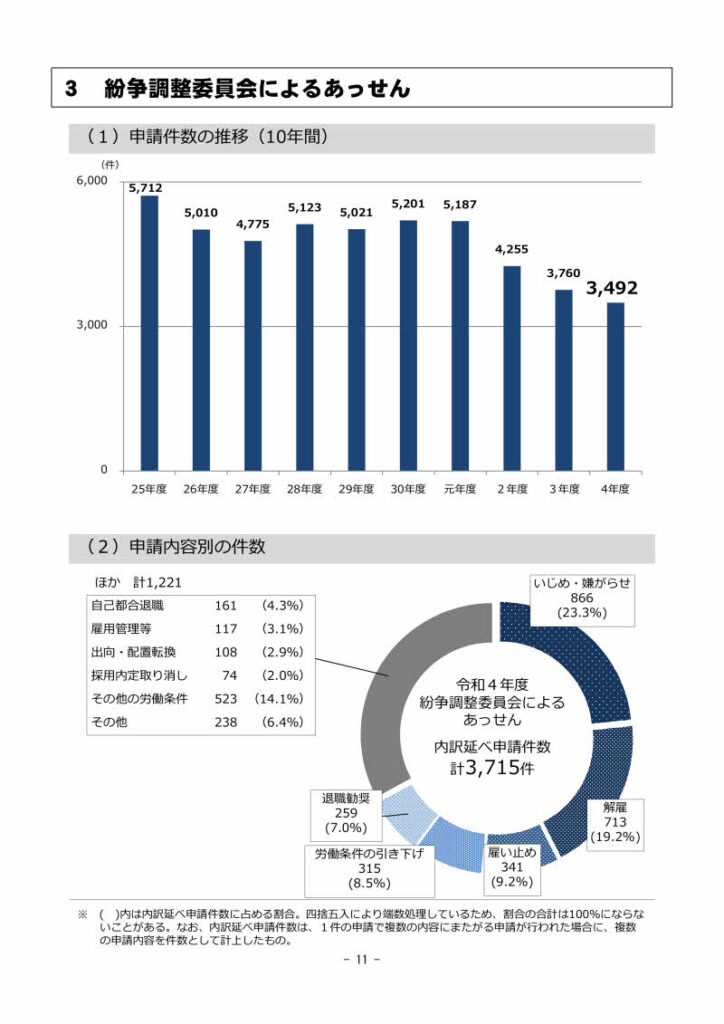

厚生労働省が令和5年6月30日に公表した「令和4年度個別労働紛争制度の施行状況」によると、令和4年度の都道府県労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請件数(内訳延べ申請件数)は3,715件で、そのうち「いじめ・嫌がらせ」が866件(※1)で最も多く、次いで「解雇」が713件となっています。

令和4年度 紛争調整委員会あっせん申請受理件数

出典:「R4 個別労働紛争解決制度施行状況(抜粋)」厚生労働省

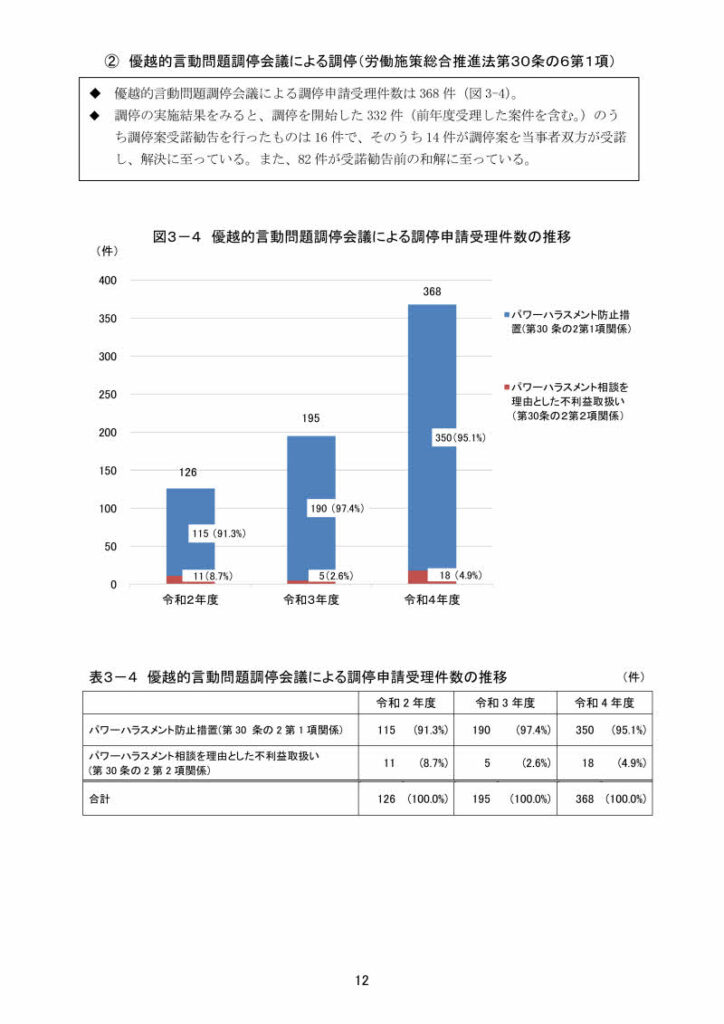

(※1)令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、(これまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた)同法上のパワーハラスメントに関する紛争は全て、次表「令和4年度 パワーハラスメント調停申請受理件数」に含まれていますので、令和3年度以前と令和4年度以降では集計対象に大きな差異があります。

令和4年度 パワーハラスメント調停申請受理件数

出典:「R4 都道府県労働局雇用環境均等部(室)での男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法及び育児・介護休業法に関する相談、是正指導、紛争解決援助の実施について(抜粋)」(厚生労働省)

令和4年度分の統計データによると、あっせん開始後の紛争当事者双方の参加率は50.9%、合意率は30.2%(参加者ベースの合意率は60.2%)と高い数値であり、あっせん制度が個別労働紛争の解決の促進に有効であることが理解できます。

裁判になると、判決や和解等の決着がつくまでに多くの時間と費用が掛かるうえに、損害賠償等の請求額もADRより多額になるのが通例です。